Со школьной скамьи. В курсе ботаники говорится, что в растительных клетках пластиды могут быть разных форм, размеров и выполняют в клетке различные функции. Эта статья напомнит о структуре пластид, их видах и функциях тем, кто давно окончил школу, и будет полезна всем, кто интересуется биологией.

Строение

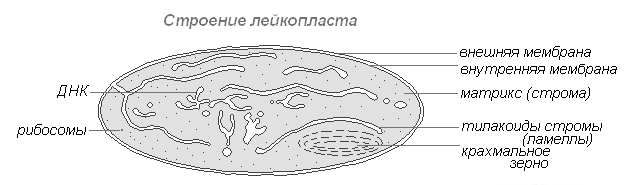

На картинке внизу схематически представлено строение пластидов в клетке. Независимо от ее вида, у нее есть внешняя и внутренняя мембрана, выполняющие защитную функцию, строма - аналог цитоплазмы, рибосомы, молекула ДНК, ферменты.

В хлоропластах присутствуют особые структуры - граны. Граны формируются из тилакоидов - структур, похожих на диски. Тилакоиды принимают участие в и кислорода.

В хлоропластах в результате фотосинтеза формируются крахмальные зерна.

Лейкопласты не пигментированы. В них не присутствуют тилакоиды, они не принимают участия в фотосинтезе. Большая часть лейкопластов сконцентрирована в стебле и корне растения.

Хромопласты имеют в своем составе липидные капли - структуры, содержащие липиды, необходимые для снабжения структуры пластид дополнительной энергией.

Пластиды могут быть разных цветов, размеров и форм. Размеры их колеблются в пределах 5-10 мкм. Форма обычно овальная или круглая, но может быть и любой другой.

Виды пластид

Пластиды могут быть бесцветными (лейкопласты), зелеными (хлоропласты), желтыми или оранжевыми (хромопласты). Именно хлоропласты придают листьям растений зеленую окраску.

Другая разновидность отвечает за желтую, красную или оранжевую окраску.

Бесцветные пластиды в клетке выполняют функцию хранилища питательных веществ. В лейкопластах содержатся жиры, крахмал, белки и ферменты. Когда растение нуждается в дополнительной энергии, крахмал расщепляется на мономеры - глюкозу.

Лейкопласты при определенных условиях (под действием солнечного света или при добавлении химических веществ) могут превращаться в хлоропласты, хлоропласты преобразуются в хромопласты, когда хлорофилл разрушается, и в окраске начинают преобладать красящие пигменты хромопластов - каротин, антоциан или ксантофилл. Это превращение заметно осенью, когда листья и многие плоды меняют цвет из-за разрушения хлорофилла и проявления пигментов хромопластов.

Функции

Как говорилось выше, пластиды могут быть разными, и их функции в растительной клетке зависят от разновидности.

Лейкопласты служат в основном для хранилища питательных веществ и поддержания жизнедеятельности растения за счет способности запасать и синтезировать белки, липиды, ферменты.

Хлоропласты играют ключевую роль в процессе фотосинтеза. При участии сконцентрированного в пластидах пигмента хлорофилла происходит преобразование углекислого газа и молекул воды в молекулы глюкозы и кислорода.

Хромопласты благодаря яркой окраске привлекают насекомых для опыления растений. Исследование функций этих пластид до сих пор продолжается.

На заре развития жизни на Земле все клеточные формы были представлены бактериями. Они всасывали органические вещества, растворённые в первичном океане, через поверхность тела.

Со временем некоторые бактерии приспособились производить органические вещества из неорганических. Для этого они использовали энергию солнечного света. Возникла первая экологическая система, в которой эти организмы были производителями. В результате этого в атмосфере Земли появился кислород, выделяемый этими организмами. С его помощью можно из той же самой пищи получить гораздо больше энергии, а добавочную энергию использовать на усложнение строения тела: разделение тела на части.

Одно из важных достижений жизни — разделение ядра и цитоплазмы. В ядре находится наследственная информация. Специальная мембрана вокруг ядра позволила защитить от случайных повреждений. По мере необходимости цитоплазма получает из ядра команды, направляющие жизнедеятельность и развитие клетки.

Организмы, у которых ядро отделено от цитоплазмы, образовали надцарство ядерных (к ним относятся — растения, грибы, животные).

Таким образом, клетка — основа организации растений и животных — возникла и развилась в ходе биологической эволюции.

Даже не вооружённым глазом, а ещё лучше под лупой можно видеть, что мякоть зрелого арбуза состоит из очень мелких крупинок, или зёрнышек. Это клетки — мельчайшие «кирпичики», из которых состоят тела всех живых организмов, в том числе и растительных.

Жизнь растения осуществляется соединённой деятельностью его клеток, создающих единое целое. При многоклеточности частей растения существует физиологическое разграничение их функций, специализация различных клеток в зависимости от местоположения их в теле растения.

Растительная клетка отличается от животной тем, что имеет плотную оболочку, покрывающую внутреннее содержимое со всех сторон. Клетка не является плоской (как её принято изображать), она скорей всего похожа на очень маленький пузырёк, наполненный слизистым содержимым.

Строение и функции растительной клетки

Рассмотрим клетку как структурно-функциональную единицу организма. Снаружи клетка покрыта плотной клеточной стенкой, в которой имеются более тонкие участки — поры. Под ней находится очень тонкая плёнка — мембрана, покрывающая содержимое клетки — цитоплазму. В цитоплазме есть полости — вакуоли, заполненные клеточным соком. В центре клетки или около клеточной стенки расположено плотное тельце — ядро с ядрышком. От цитоплазмы ядро отделено ядерной оболочкой. По всей цитоплазме распределены мелкие тельца — пластиды.

Строение растительной клетки

Строение и функции органоидов растительной клетки

| Органоид | Рисунок | Описание | Функция | Особенности |

Клеточная стенка или плазматическая мембрана | Бесцветная, прозрачная и очень прочная | Пропускает в клетку и выпускает из клетки вещества. | Клеточная мембрана полупроницаемая |

|

Цитоплазма | Густое тягучее вещество | В ней располагаются все другие части клетки | Находится в постоянном движении |

|

Ядро (важная часть клетки) | Округлое или овальное | Обеспечивает передачу наследственных свойств дочерним клеткам при делении | Центральная часть клетки |

|

Сферической или неправильной формы | Принимает участие в синтезе белка | |||

| Резервуар, отделённый от цитоплазмы мембраной. Содержит клеточный сок | Накапливаются запасные питательные вещества и продукты жизнедеятельности ненужные клетке. | По мере роста клетки мелкие вакуоли сливаются в одну большую (центральную) вакуоль |

|

Пластиды | Хлоропласты | Используют световую энергию солнца и создают органические из неорганических | Форма дисков, отграниченных от цитоплазмы двойной мембраной |

|

Хромопласты | Образуются в результате накопления каротиноидов | Жёлтые, оранжевые или бурые |

||

| Лейкопласты | Бесцветные пластиды | ||

Ядерная оболочка | Состоит из двух мембран (наружная и внутренняя) с порами | Отграничивает ядро от цитоплазмы | Даёт возможность осуществляться обмену между ядром и цитоплазмой |

Живая часть клетки — это ограниченная мембраной, упорядоченная, структурированная система биополимеров и внутренних мембранных структур, участвующих в совокупности метаболических и энергетических процессов, осуществляющих поддержание и воспроизведение всей системы в целом.

Важной особенностью является то, что в клетке нет открытых мембран со свободными концами. Клеточные мембраны всегда ограничивают полости или участки, закрывая их со всех сторон.

Современная обобщенная схема растительной клетки

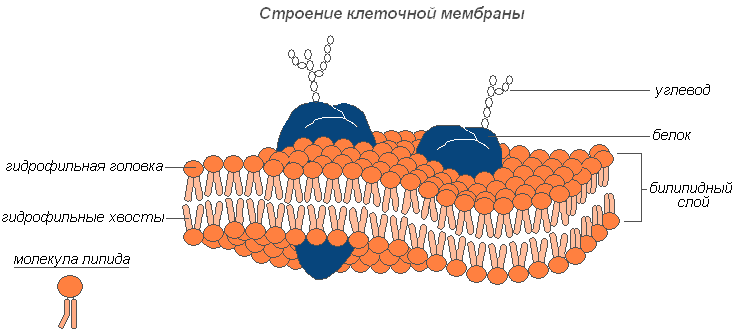

Плазмалемма (наружная клеточная мембрана) — ультрамикроскопическая плёнка толщиной 7,5 нм., состоящая из белков, фосфолипидов и воды. Это очень эластичная плёнка, хорошо смачивающаяся водой и быстро восстанавливающая целостность после повреждения. Имеет универсальное строение, т.е.типичное для всех биологических мембран. У растительных клеток снаружи от клеточной мембраны находится прочная, создающая внешнюю опору и поддерживающая форму клетки клеточная стенка. Она состоит из клетчатки (целлюлозы) — нерастворимого в воде полисахарида.

Плазмодесмы растительной клетки, представляют собой субмикроскопические канальцы, пронизывающие оболочки и выстланные плазматической мембраной, которая таким образом переходит из одной клетки в другую, не прерываясь. С их помощью происходит межклеточная циркуляция растворов, содержащих органические питательные вещества. По ним же идёт передача биопотенциалов и другой информации.

Порами называют отверстия во вторичной оболочке, где клетки разделяют лишь первичная оболочка и срединная пластинка. Участки первичной оболочки и срединную пластинку, разделяющие соседствующие поры смежных клеток, называют поровой мембраной или замыкающей пленкой поры. Замыкающую пленку поры пронизывают плазмодесменные канальцы, но сквозного отверстия в порах обычно не образуется. Поры облегчают транспорт воды и растворенных веществ от клетки к клетке. В стенках соседних клеток, как правило, одна против другой, образуются поры.

Клеточная оболочка имеет хорошо выраженную, относительно толстую оболочку полисахаридной природы. Оболочка растительной клетки продукт деятельности цитоплазмы. В её образовании активное участие принимает аппарат Гольджи и эндоплазматическая сеть.

Строение клеточной мембраны

Основу цитоплазмы составляет ее матрикс, или гиалоплазма, — сложная бесцветная, оптически прозрачная коллоидная система, способная к обратимым переходам из золя в гель. Важнейшая роль гиалоплазмы заключается в объединении всех клеточных структур в единую систему и обеспечении взаимодействия между ними в процессах клеточного метаболизма.

Гиалоплазма (или матрикс цитоплазмы) составляет внутреннюю среду клетки. Состоит из воды и различных биополимеров (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, липидов), из которых основную часть составляют белки различной химической и функциональной специфичности. В гиалоплазме содержатся также аминокислоты, моносахара, нуклеотиды и другие низкомолекулярные вещества.

Биополимеры образуют с водой коллоидную среду, которая в зависимости от условий может быть плотной (в форме геля) или более жидкой (в форме золя), как во всей цитоплазме, так и в отдельных ее участках. В гиалоплазме локализуются и взаимодействуют между собой и средой гиалоплазмы различные органеллы и включения. При этом расположение их чаще всего специфично для определенных типов клеток. Через билипидную мембрану гиалоплазма взаимодействует с внеклеточной средой. Следовательно, гиалоплазма является динамической средой и играет важную роль в функционировании отдельных органелл и жизнедеятельности клеток в целом.

Цитоплазматические образования – органеллы

Органеллы (органоиды) — структурные компоненты цитоплазмы. Они имеют определённую форму и размеры, являются обязательными цитоплазматическими структурами клетки. При их отсутствии или повреждении клетка обычно теряет способность к дальнейшему существованию. Многие из органоидов способны к делению и самовоспроизведению. Размеры их настолько малы, что их можно видеть только в электронный микроскоп.

Ядро

Ядро — самая заметная и обычно самая крупная органелла клетки. Оно впервые было подробно исследовано Робертом Броуном в 1831 году. Ядро обеспечивает важнейшие метаболические и генетические функции клетки. По форме оно достаточно изменчиво: может быть шаровидным, овальным, лопастным, линзовидным.

Ядро играет значительную роль в жизни клетки. Клетка, из которой удалили ядро, не выделяет более оболочку, перестаёт расти и синтезировать вещества. В ней усиливаются продукты распада и разрушения, вследствие этого она быстро погибает. Образование нового ядра из цитоплазмы не происходит. Новые ядра образуются только делением или дроблением старого.

Внутреннее содержимое ядра составляет кариолимфа (ядерный сок), заполняющая пространство между структурами ядра. В нём находится одно или несколько ядрышек, а также значительное количество молекул ДНК, соединённых со специфическими белками — гистонами.

Строение ядра

Ядрышко

Ядрышко — как и цитоплазма, содержит преимущественно РНК и специфические белки. Важнейшая его функция заключается в том, что в нём происходит формирование рибосом, которые осуществляют синтез белков в клетке.

Аппарат Гольджи

Аппарат Гольджи — органоид, имеющий универсальное распространение во всех разновидностях эукариотических клеток. Представляет собой многоярусную систему плоских мембранных мешочков, которые по периферии утолщаются и образуют пузырчатые отростки. Он чаще всего расположен вблизи ядра.

Аппарат Гольджи

В состав аппарата Гольджи обязательно входит система мелких пузырьков (везикул), которые отшнуровываются от утолщённых цистерн (диски) и располагаются по периферии этой структуры. Эти пузырьки играют роль внутриклеточной транспортной системы специфических секторных гранул, могут служить источником клеточных лизосом.

Функции аппарата Гольджи состоят также в накоплении, сепарации и выделении за пределы клетки с помощью пузырьков продуктов внутриклеточного синтеза, продуктов распада, токсических веществ. Продукты синтетической деятельности клетки, а также различные вещества, поступающие в клетку из окружающей среды по каналам эндоплазматической сети, транспортируются к аппарату Гольджи, накапливаются в этом органоиде, а затем в виде капелек или зёрен поступают в цитоплазму и либо используются самой клеткой, либо выводятся наружу. В растительных клетках Аппарат Гольджи содержит ферменты синтеза полисахаридов и сам полисахаридный материал, который используется для построения клеточной оболочки. Предполагают, что он участвует в образовании вакуолей. Аппарат Гольджи был назван так в честь итальянского учёного Камилло Гольджи, впервые обнаружившего его в 1897 году.

Лизосомы

Лизосомы представляют собой мелкие пузырьки, ограниченные мембраной основная функция которых — осуществление внутриклеточного пищеварения. Использование лизосомного аппарата происходит при прорастании семени растения (гидролиз запасных питательных веществ).

Строение лизосомы

Микротрубочки

Микротрубочки — мембранные, надмолекулярные структуры, состоящие из белковых глобул, расположенных спиральными или прямолинейными рядами. Микротрубочки выполняют преимущественно механическую (двигательную) функцию, обеспечивая подвижность и сокращаемость органоидов клетки. Располагаясь в цитоплазме, они придают клетке определённую форму и обеспечивают стабильность пространственного расположения органоидов. Микротрубочки способствуют перемещению органоидов в места, которые определяются физиологическими потребностями клетки. Значительное количество этих структур расположено в плазмалемме, вблизи клеточной оболочки, где они участвуют в формировании и ориентации целлюлозных микрофибрилл оболочек растительных клеток.

Строение микротрубочки

Вакуоль

Вакуоль — важнейшая составная часть растительных клеток. Она представляет собой своеобразную полость (резервуар) в массе цитоплазмы, заполненную водным раствором минеральных солей, аминокислот, органических кислот, пигментов, углеводов и отделённую от цитоплазмы вакуолярной мембраной — тонопластом.

Цитоплазма заполняет всю внутреннюю полость только у самых молодых растительных клеток. С ростом клетки существенно изменяется пространственное расположение вначале сплошной массы цитоплазмы: у неё появляются заполненные клеточным соком небольшие вакуоли, и вся масса становится ноздреватой. При дальнейшем росте клетки отдельные вакуоли сливаются, оттесняя к периферии прослойки цитоплазмы, в результате чего в сформированной клетке находится обычно одна большая вакуоль, а цитоплазма со всеми органеллами располагаются около оболочки.

Водорастворимые органические и минеральные соединения вакуолей обусловливают соответствующие осмотические свойства живых клеток. Этот раствор определённой концентрации является своеобразным осмотическим насосом для регулируемого проникновения в клетку и выделения из неё воды, ионов и молекул метаболитов.

В комплексе со слоем цитоплазмы и её мембранами, характеризующимися свойствами полупроницаемости, вакуоль образует эффективную осмотическую систему. Осмотически обусловленными являются такие показатели живых растительных клеток, как осмотический потенциал, сосущая сила и тургорное давление.

Строение вакуоли

Пластиды

Пластиды — самые крупные (после ядра) цитоплазматические органоиды, присущие только клеткам растительных организмов. Они не найдены только у грибов. Пластиды играют важную роль в обмене веществ. Они отделены от цитоплазмы двойной мембранной оболочкой, а некоторые их типы имеют хорошо развитую и упорядоченную систему внутренних мембран. Все пластиды едины по происхождению.

Хлоропласты — наиболее распространённые и наиболее функционально важные пластиды фотоавтотрофных организмов, которые осуществляют фотосинтетические процессы, приводящие в конечном итоге к образованию органических веществ и выделению свободного кислорода. Хлоропласты высших растений имеют сложное внутреннее строение.

Строение хлоропласта

Размеры хлоропластов у разных растений неодинаковы, но в среднем диаметр их составляет 4-6 мкм. Хлоропласты способны передвигаться под влиянием движения цитоплазмы. Кроме того, под воздействием освещения наблюдается активное передвижение хлоропластов амебовидного типа к источнику света.

Хлорофилл — основное вещество хлоропластов. Благодаря хлорофиллу зелёные растения способны использовать световую энергию.

Лейкопласты (бесцветные пластиды) представляют собой чётко обозначенные тельца цитоплазмы. Размеры их несколько меньше, чем размеры хлоропластов. Более и однообразна и их форма, приближающая к сферической.

Строение лейкопласта

Встречаются в клетках эпидермиса, клубнях, корневищах. При освещении очень быстро превращаются в хлоропласты с соответствующим изменением внутренней структуры. Лейкопласты содержат ферменты, с помощью которых из излишков глюкозы, образованной в процессе фотосинтеза, в них синтезируется крахмал, основная масса которого откладывается в запасающих тканях или органах (клубнях, корневищах, семенах) в виде крахмальных зёрен. У некоторых растений в лейкопластах откладываются жиры. Резервная функция лейкопластов изредка проявляется в образовании запасных белков в форме кристаллов или аморфных включений.

Хромопласты в большинстве случаев являются производными хлоропластов, изредка — лейкопластов.

Строение хромопласта

Созревание плодов шиповника, перца, помидоров сопровождается превращением хлоро- или лейкопластов клеток мякоти в каратиноидопласты. Последние содержат преимущественно жёлтые пластидные пигменты — каратиноиды, которые при созревании интенсивно синтезируются в них, образуя окрашенные липидные капли, твёрдые глобулы или кристаллы. Хлорофилл при этом разрушается.

Митохондрии

Митохондрии — органеллы, характерные для большинства клеток растений. Имеют изменчивую форму палочек, зёрнышек, нитей. Открыты в 1894 году Р. Альтманом с помощью светового микроскопа, а внутреннее строение было изучено позднее с помощью электронного.

Строение митохондрии

Митохондрии имеют двухмембранное строение. Внешняя мембрана гладкая, внутренняя образует различной формы выросты — трубочки в растительных клетках. Пространство внутри митохондрии заполнено полужидким содержимым (матриксом), куда входят ферменты, белки, липиды, соли кальция и магния, витамины, а также РНК, ДНК и рибосомы. Ферментативный комплекс митохондрий ускоряет работу сложного и взаимосвязанного механизма биохимических реакций, в результате которых образуется АТФ. В этих органеллах осуществляется обеспечение клеток энергией — преобразование энергии химических связей питательных веществ в макроэргиеские связи АТФ в процессе клеточного дыхания. Именно в митохондриях происходит ферментативное расщепление углеводов, жирных кислот, аминокислот с освобождением энергии и последующим превращением её в энергию АТФ. Накопленная энергия расходуется на ростовые процессы, на новые синтезы и т. д. Митохондрии размножаются делением и живут около 10 дней, после чего подвергаются разрушению.

Эндоплазматическая сеть

Эндоплазматическая сеть — сеть каналов, трубочек, пузырьков, цистерн, расположенных внутри цитоплазмы. Открыта в 1945 году английским учёным К. Портером, представляет собой систему мембран, имеющих ультрамикроскопическое строение.

Строение эндоплазматической сети

Вся сеть объединена в единое целое с наружной клеточной мембраной ядерной оболочки. Различают ЭПС гладкую и шероховатую, несущую на себе рибосомы. На мембранах гладкой ЭПС находятся ферментные системы, участвующие в жировом и углеводном обмене. Этот тип мембран преобладает в клетках семян, богатых запасными веществами (белками, углеводами, маслами), рибосомы прикрепляются к мембране гранулярной ЭПС, и во время синтеза белковой молекулы полипептидная цепочка с рибосомами погружается в канал ЭПС. Функции эндоплазматической сети очень разнообразны: транспорт веществ как внутри клетки, так и между соседними клетками; разделение клетки на отдельные секции, в которых одновременно проходят различные физиологические процессы и химические реакции.

Рибосомы

Рибосомы — немембранные клеточные органоиды. Каждая рибосома состоит из двух не одинаковых по размеру частичек и может делиться на два фрагмента, которые продолжают сохранять способность синтезировать белок после объединения в целую рибосому.

Строение рибосомы

Рибосомы синтезируются в ядре, затем покидают его, переходя в цитоплазму, где прикрепляются к наружной поверхности мембран эндоплазматической сети или располагаются свободно. В зависимости от типа синтезируемого белка рибосомы могут функционировать по одиночке или объединяться в комплексы — полирибосомы.

В растениях встречается три типа пластид, которые делятся в зависимости от типа пигментов, входящих в их состав:

хлоропласты,

хромопласты,

лейкопласты.

Для процесса фотосинтеза важнейшую роль играют хлоропласты, содержащие хлорофиллы. Хромопласты или отдельные группы каротиноидов могут участвовать в процессе фотосинтеза, однако их роль более вспомогательная. Однако, встречаются растения с преобладанием хромопластов (японская слива, декоративные краснолистные формы), которые самостоятельно осуществляют процесс фотосинтеза.

Строение хлоропласта - двойная мембрана, отделяющая хлоропласт от цитоплазмы, фотосинтетические мембраны - тилакоиды стромы и тилакоиды гран, наличие участков ДНК, способность к цитоплазматическому наследованию. Внутренние части полости тилакоидов гран и межгранальные тилакоиды - это единая замкнутая фотосинтетическая внутримембранная полость, объединенная в единую фотоэнергетическую систему хлоропласта.

Грана хлоропласта состоит из 10-30 тилакоидов, а всего в хлоропласте 100-150 гран, таким образом поверхность фотосинтетических мембран тилакоидов в 10 раз превышает поверхность самого хлоропласта.

Особая роль отводится концевым тилакоидам граны, которые, будучи селективным фильтром, предохраняют грану от излишнего облучения или подают сигнал на изменение ориентации оси граны. При оптимальных условиях освещения оси гран обычно направлены радиально к более выпуклой стороне хлоропласта.

Функция хлоропласта - осуществление процесса световой фазы фотосинтеза и накопление энергии в виде макроэргических молекул (АТФ и НАДФ восстановленного).

Свойства хлоропластов - способность к перемещению внутри клетки под воздействием условий освещенности и концентрации углекислого газа. Передвижение хлоропластов по клетке называется фототаксисом или хемотаксисом хлоропластов в зависимости от причины, вызывающей это передвижение. При умеренном освещении хлоропласты выстраиваются таким образом, чтобы на них попадало максимальное количество света, а при избыточном освещении выстраиваются вдоль падающих солнечных лучей. Такое расположение хлоропластов называется парастрофией . Ночью хлоропласты выстраиваются в положении апострофии .

Хромопласты придают желтую, оранжевую, красную окраску лепесткам, плодам, листьям, так как содержат большое количество специфических каротиноидов, обладающих тем или иным оттенком окраски. Хромопласты функционально дополняют деятельность хлоропластов, кроме того выполняют функцию привлечения насекомых-опылителей, животных-распространителей семян.

В состав фотосинтетических мембран (тилакоидов) входят специфические фотосинтетические пигменты - хлорофиллы и каротиноиды - погруженные в эти мембраны.

Хлорофиллы делятся на четыре разновидности: а, b, c, d. Это органические соединения, содержащие 4 пиррольных кольца, связанных атомами магния и имеющими зеленую окраску. Отличаются между собой хлорофиллы по молекулярной массе:

а - имеет молекулярную массу 893 и включает фитоловый и метиловый остаток,

b - имеет молекулярную массу 907 и включает фитоловый и метиловый остаток,

с - включает только метиловый остаток,

d - имеет молекулярную массу 891 и близок к протохлорофиллу.

У высших растений встречаются в основном хлорофиллы а и b, а у водорослей - а и с или а и d.

Хлорофилл впервые был выделен в 1818 году, к 1940 году была расшифрована его структура, а в 1960 году осуществили синтез хлорофилла. Хлорофиллы - это сложные эфиры дикарбоновой хлорофиллиновой кислоты с двумя спиртами (фитолом и метанолом). В карбоксильных группах хлорофиллиновой кислоты водород замещен остатками метилового и фитолового спиртов. Наличие в порфириновом ядре хлорофилла коньюгированной по кругу системы десяти двойных связей и магния обуславливает характерный для хлорофилла зеленый цвет. Хлорофиллу а присущ темно-зеленый цвет, а хлорофиллу b - светло-зеленый цвет. Остаток фитола придает хлорофиллу липоидные свойства, то есть он может растворяться в жировых растворителях.

Хлорофиллам свойственна флуоресценция - т.е. свойство под влиянием падающего света, в свою очередь, излучать свет, при этом длина волны излучаемого света обычно больше длины волны возбуждающего света. В проходящих лучах цвет хлорофилла - изумрудно-зеленый, а в лучах отраженного света хлорофилл приобретает красный цвет, то есть длина волны, отражаемой хлорофиллом, больше, чем длина волны света, возбуждающего излучение хлорофилла.

Хлорофиллы различаются по спектрам поглощения, при этом у хлорофилла b по сравнению с хлорофиллом а полоса поглощения в красной области спектра несколько смещена в сторону коротковолновых лучей, а в сине-фиолетовой области максимум поглощения смещен в сторону длинноволновых (красных) лучей.

В хлоропластах листьев хлорофиллов в три раза больше, чем каротиноидов, а в плодах, лепестках, зернах, корнеплодах - наоборот.

Каротиноиды являются непременными спутниками хлорофиллов. Они подразделяются на бескислородные (каротины и ликопины, имеющие оранжевую и красную окраску - общая формула - С 40 Н 56) и окисленные (ксантофиллы - общая формула - С 40 Н 56 О 2).

Конец работы -

Эта тема принадлежит разделу:

Курс лекций по физиологии растений

Курс лекций по физиологии растений.. содержание лекции..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

| Твитнуть |

Все темы данного раздела:

Ознакомление со структурой курса

Рекомендуемая литература:

1. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений. Под ред. Третьякова, М. 2000 г.

Лебедев С.И. Физиология растений. М. Агропромиздат, 1988.

Химический состав клетки. Вода и минеральные вещества в клетке

В растительной клетке содержится по массе 85% воды, 1,5% неорганических веществ, 10% белков, 1,1% нуклеиновых кислот, 2% липидов, 0,4% углеводов.

Однако вода в клетке в силу своих молекуля

Ферменты - это белки, выполняющие функция катализатора при прохождении в клетке биохимических реакций

Ферменты могут быть как простыми, так и сложными белками. Если фермент относится к сложным белкам, то его белковая часть называется апоферментом, а небелковая (простетическа

Кинетика ферментативного катализа

Кинетика ферментативного катализа - это понятие о скорости ферментативной реакции и факторах, влияющих на этот показатель.

Единицей активности любого фермента называется т

Клетка как целостная живая система

Клетка - это мельчайшая единица жизни, которая характеризуется определенным типом обмена веществ, самостоятельным энергетическим циклом и способностью к саморегуляции.

Клетка - это открыта

Строение биологической мембраны, как основного строительного компонента клетки

Любая живая клетка, в том числе и растительная, имеет сложное строение, состоит из внешней оболочки (клеточной стенки), протоплазмы или цитоплазмы и различных органоидов или органелл, находящихся в

Механизм действия биологической мембраны

Одной из важнейших функций мембраны является пропускание веществ - обеспечение обмена веществ между клеткой и окружающей средой. Перенос веществ через биологическую мембрану у многоклеточных органи

Особенности внутренних структур растительной клетки и их функции

название органоида

особенности строения

функция

Клеточная стенка

матрикс (срединная пектиновая пластинка) и

Формы воды в почве и их доступность для растений

Растения как основные автотрофы в природе, продуценты биомассы Земли, находятся в особенных условиях по отношению к окружающей неживой природе. Вода поступает в растение из почвенного раствора чере

Поступление воды в растение. Двигатели водяного потока

Корневая система распространяется в почве в вертикальном и горизонтальном направлениях. Особенности распространения зависят от видовых особенностей растения. Так, у пустынных растений корневая сист

Передвижение воды по тканям корня

Вода поглощается корневым волоском как пассивно (позаконам осмоса), так и активно. Проникнув в корневой волосок, далее вода поступает в эндодерму. Переход воды по клеткам паренхимы корня до эндодер

Передвижение воды по растению

При передвижении по клеткам паренхимы корня вода обогащается минеральными веществами и в таком составе попадает в клетки ксилемы, скелетной основой которой являются сосуды и трахеиды. Сосуды, у кот

Транспирация

Завершающей частью водного обмена растений является транспирация, или испарение воды листьями, то есть верхний двигатель тока воды в растении. Это явление с физической стороны представляет собой пр

Устьичное диффузионное сопротивление зависит от степени открытия устьиц

Кутикулярноедиффузионное сопротивление зависит от толщины кутикулярного слоя, чем она больше, тем больше сопротивл

Фотосинтез

Дополнительная литература:

Н.Н. Овчинников, Н.М. Шиханова. Фотосинтез. М., 1972

Пигменты пластид зеленых растений и методика их исследований. Под ред. Сапожникова. Изд-во "На

Общая характеристика фотосинтеза

Жизнь на нашей планете обеспечивается энергией фотонов, содержащейся в солнечном излучении. Эта энергия (кванты солнечного света - физическая форма энергии) поглощается фотоавтотрофными организмами

Лист как орган фотосинтеза

Лист растения - это основной орган растения, где проходит процесс фотосинтеза. Поскольку в основном лист покрыт малопроницаемой для газов кутикулой, то поступление СО2 в ткани идет через

Световая фаза фотосинтеза

Световая фаза фотосинтеза проходит непосредственно в хлоропластах и состоит из поглощения пигментами хлоропластов фотонов, несущих световую энергию и превращения этой физической энергии солнца в хи

Фотосистема П

В процессе эволюции у высших растений сформировалась дополнительная фотосистема - фотосистема П - которая стала наиболее существенной в процессе фотосинтеза высших растений. Основой действия фотоси

С-4 путь фотосинтеза

Большинство растений усваивает неорганический углерод именно по пути цикла Кальвина. Однако довольно большая группа растений (около 500 видов) тропического происхождения выработала в процессе эволю

САМ-фотосинтез

У суккулентных растений семейства Crassulaceae - Толстянковые - процесс фотосинтеза также имеет свои особенности, связанные с особенностями климатической зоны происхождения этих растений. Поскольку

Фотодыхание

Фотодыхание представляет собой процесс разложения рибулезодифосфата - ключевого вещества цикла Кальвина - на фосфоглицериновую кислоту и фосфогликолевую кислоту (С5 = С3 + С

Интенсивности и продуктивности

Фотосинтез характеризуется следующими количественными показателями:

интенсивностью фотосинтеза,

продуктивностью фотосинтеза.

Интенсивность (скорость) фотосинтеза - это ко

Усвоение растением фотосинтетически активной радиации

Фотосинтетически активная радиация (ФАР) - это та часть солнечного излучения, которая способна поглощаться хлорофиллами в процессе фотосинтеза. ФАР имеет спектр волн от 380 до 710 нм и состоит из п

Пути повышения продуктивности фотосинтеза

Основываясь на механизмах влияния внутренних и внешних факторов, действующих на показатели фотосинтетической активности растений, в практике сельского хозяйства используют ряд приемов, позволяющих

Суточный ход фотосинтеза у светолюбивых и теневыносливых растений

В связи с тем, что основой жизнедеятельности растений является фотосинтез, все растения любят свет. Однако, есть растения, выносливые к недостатку света, которые называют теневыносливыми. Светолюби

Роль зеленых растений в природе

Зеленые растения, являясь основными автотрофами на нашей планете, определяют несколько существеннейших параметров жизни:

накопление кислорода в атмосфере,

накопление биомассы,

Общая характеристика дыхания

Дыхание занимает исключительное положение среди других физиологических процессов. Окислительное дыхание свойственно всем многоклеточным живым организмам, как растительным, так и животным. Ряд видов

Гликолиз

Гликолиз является первым этапом разложения глюкозы, то есть сложного органического вещества (шестиуглеродного соединения) до пировиноградной кислоты, то есть более простого органического вещества (

Пентозофосфатный цикл

Пентозофосфатный цикл является у растений дополнительным циклом к процессу гликолиза при преобразовании гексоз. Этот биохимический процесс характерен только для растений и чаще всего протекает у ви

Цикл Кребса

Цикл Кребса, или цикл лимонной и изолимонной кислот, или цикл ди - и три-карбоновых кислот является основным этапом процесса дыхания. Этот процесс практически универсален, является главным путем ок

Глиоксилатный цикл

У многих растений, синтезирующих в качестве запасных веществ жиры, происходит дополнительный к циклу Кребса глиоксилатный цикл.

В этом процессе жирные кислоты сначала активируются в наружн

Цепь дыхательных ферментов

Продукты разложения уксусной кислоты, образующиеся в матриксе митохондрий, в дальнейшем преобразуются различными путями. Углекислый газ перемещается в виде бикарбонат-иона в цитоплазму, где либо вы

Строение и функции митохондрии и дыхательных ферментов. Энергетика процесса дыхания

Митохондрия является одним из важнейших органоидов любой эукариотической клетки. Она, возможно, образовалась в результате деградирования прокариотной клетки при образовании либо симбиотических, либ

Влияние условий окружающей среды на дыхание растений

Основными количественными показателями процесса дыхания являются интенсивность дыхания и дыхательный коэффициент.

Интенсивность дыхания -

Связь между дыханием растений и их урожайностью

В конечном счете урожай растений определяет соотношение фотосинтеза и дыхания, при этом используется основная формула:

М+м= fРТ -аР1Т1,где М - сухая масса всего расте

Регулирование дыхания сельскохозяйственных продуктов при хранении

В практике сельского хозяйства особенно важным является вопрос регуляции того или иного физиологического процесса. В открытом грунте регуляц3ия процесса дыхания практически невозможна. Однако в защ

Условия поглощения растениями минеральных элементов

Поглощение воды и минеральных веществ растением непосредственно не связано друг с другом. Поглощение воды протопластом основывается на гидрофильности биоко

Характеристика физиологической роли основных минеральных элементов

К основным минеральным элементам, входящим в любую живую клетку, в том числе и в растительную, и играющим существенную роль в метаболизме клетки, относятся N, P, S, K, Mg, Ca, Mn, Cl, Cu, Zn, Mo, F

Характеристика взаимоотношений элементов в растворах

Минеральные вещества, поглощаемые растением, находятся в природных условиях в растворенном состоянии в почвенном растворе. Они представлены, как правило, в ионной форме и вступают между собой во вз

Особенности поглощения растениями элементов из почвенного раствора

Элементы, соединения которых подвижны, активно поглощаются на ранних этапах развития растений, они поступают со скоростью, превышающей накопление в растении сухих веществ. Элементы, дающие малоподв

Корень как орган поглощения минеральных элементов

Корень - один из основных вегетативных органов растения. К его функциям относятся:

прикрепление к субстрату,

поглощение воды,

поглощение минеральных веществ,

син

Наибольшей скоростью диффузии обладает К+, поэтому значение Р для К+ принято за 1,0

Существуют белки, способные образовывать каналы в мембранах для определенных ионов, их называют ионофорами. Ионофоры способны увеличивать скорость диффузии иона в миллион раз. Ряд

Особенности поглощения отдельных элементов у различных сельскохозяйственных культур

Для растений, образующих корнеплоды и клубни на первом году жизни характерно растянутое поступление фосфора и калия. Более сжаты сроки поступления азота и магния. В сахарную свеклу азот, фосфор и к

Роль растений в круговороте азота в природе

Среди органогенов азот занимает одно из важнейших мест. Без азота не могут синтезироваться белки, нуклеиновые кислоты, а следовательно, и протопласт живой клетки. На азот приходится всего около 3%

Диагностика различных видов минерального голодания и меры борьбы с ними

Наиважнейшим условием для благополучного развития растений является наличие комплекса минеральных веществ в почве. Недостаток какого-либо элемента приводит к голоданию растений, при этом признаки г

Магниевое голодание

Поскольку магний входит в состав хлорофилла и является реутилизируемым элементом, то прежде всего признаки голодания в виде пожелтения или "межжилкового хлороза"появляютс

Роль минерального питания в формировании урожая и регулировании роста и развития растений

Минеральное питание является процессом, объединяющимсовокупность ряда физиологических закономерностей в организме растения, обеспечивает прохождение других важнейших физиологически

Взаимопревращение органических веществ в растении

Дополнительная литература:

В.Л. Кретович "Основы биохимии растений", М., 1971

Вопросы к теме:

Взаимопревращение в растении углеводов.

Синтез и распад б

Взаимопревращение в растении углеводов

Биосинтез глюкозы и других углеводов из более простых предшественников является в количественном отношении наиболее важным биосинтетическим процессом в биосфере.

Растения образуют огромные

Синтез и распад белков в растении

Характерной особенностью растений является способность к синтезу всех входящих в состав белков аминокислот непосредственно за счет неорганических азотистых соединений - аммиака и нитратов.

Орнитин Û пролин Û глютаминовая кислота

Биосинтез белка - один из сложнейших процессов в клетке. Он осуществляется в рибосомах, важным компонентом которых является магний, который составляет до 2,5% от с

Н+ + хинон Û полифенол + О Û Н2О + хинон

Дезаминирование аминокислот является основным способом превращения азотистых веществ в безазотистые соединения, которые могут быть затем использованы для дальнейшей переработки в уг

Синтез и распад жиров в растении

Главные этапы синтеза жира в растении представлены следующими процессами:

из сахаров образуются глицерин и жирные кислоты, как насыщенные, так и ненасыщенные,

из

СН3СООН ® СН3СОСН2СООН ® СН3СН2СН2СООН

Уксусная кислота используется для синтеза жирных кислот только в присутствии АДФ. Исходным соединением для биосинтеза жирных кислот ячвляется не сама уксусная кислота, а аце

Связи между тремя основными группами органических веществ

Поскольку все три основные группы органических веществ тесно связаны в метаболизме, можно выделить два основных ключевых момента в их взаимопревращении. Это прежде всего образование пировин

Передвижение органических веществ в растении

В растении лист является основным органом биосинтеза. Продукты фотосинтеза запасаются в виде крахмала в хлоропластах и лейкопластах, перераспределение углеводов происходит при переходе крахмала в р

Развитие - это качественное изменение компонентов организма, при котором имеющиеся формы или функции превращаются в другие

На оба процесса оказывают влияние различные факторы:

внешние абиотические факторы окружающей среды, например солнечный свет,

внутренние факторы самого организма (гормоны, генетиче

Рост растений (закономерности и типы)

Под термином рост у растений подразумевается несколько процессов:

рост клетки,

рост ткани,

рост растительного организма в целом.

Рост клетки характеризуется нали

Виды движения у растений

Несмотря на то, что растения, как правило, стационарно закрепляются в окружающем пространстве, они способны к ряду видов движения.

Основные виды движения у растений:

таксисы.

Развитие растений (типы онтогенеза, этапы онтогенеза, особенности периода эвокации, особенности фазы покоя)

Развитие растений или онтогенез характеризуется тем, что на переход растения из одной фазы онтогенеза в другую действуют очень большое количество факторов, причем часто необходимо их совокупное дей

Теория старения и омоложения растений Кренке

В процессе онтогенеза растение подвергается определенным изменениям, которые связаны с явлением возрастной изменчивости. Теорию, объясняющую закономерности этой изменчивости предложил в 40 годы про

Особенности созревания продуктивных частей растений

Продуктивными частями растений называют как органы генеративного размножения (плоды, семена), так и органы вегетативного размножения (клубни, луковицы). Остальные продуктивные части (листья у зелен

Использование регуляторов роста в практике сельского хозяйства

Регуляторы роста достаточно широко используются в практике сельского хозяйства в следующих направлениях:

На стадии посева, посадки,

На стадии управления цветением, завязыванием, ф

Устойчивость растений к факторам окружающей среды

Дополнительная литература:

А.А. Жученко. Экологическая генетика культурных растений. Кишинев, "Штиинца", 1980,

С.А. Блинкин, Т.В. Рудницкая. Фитонциды в

Основные способы приспособления растений к факторам окружающей среды

Факторы окружающей среды, действующие на растения, делятся на абиотические и биотические. По отношению к этим двум группам факторов у растений выработались в процессе эволюции своеобразные методы з

Приспособление растений к температурному фактору

Существенное действие на растения оказывают как низкие температуры, так и высокие температуры.

По отношению к низким температурам различают:

холодостойкость, т.е.

Приспособление растений к уровню кислотности почвы

Большое значение имеет уровень рН почвы, определяющий как устойчивость растений в целом, так и иммунитет к тем или иным возбудителям болезней и вредителям. Уровень кислотности почвы определяет подв

Приспособление растений к повышенному уровню засоления

Засоление почв - это довольно широко распространенное явление в мире. Засоленные почвы составляют до 25% всей поверхности суши.

В течение года общее содержание солей в верхнем горизонте по

Приспособление растений к биотическим факторам - болезням, вредителям

Одним из наиболее существенных внешних биотических факторов, влияющих на растение, является воздействие вредного организма - вредителя или возбудителя болезни. Важно понимать, что по отношению к бо

Хлоропласты

– это зеленые пластиды высших растений, содержащие хлорофилл – фотосинтезирующий пигмент. Представляют собой тельца округлой формы размерами от 4 до 10 мкм. Химический состав хлоропласта: примерно 50% белка, 35% жиров, 7% пигментов, малое количество ДНК и РНК. У представителей разных групп растений комплекс пигментов, определяющих окраску и принимающих участие в фотосинтезе, отличается. Это подтипы хлорофилла и каротиноиды (ксантофилл и каротин). При рассматривании под световым микроскопом видна зернистая структура пластид – это граны. Под электронным микроскопом наблюдаются небольшие прозрачные уплощенные мешочки (цистерны, или граны), образованные белково-липидной мембраной и располагающиеся в непосредственно в строме. Причем некоторые из них сгруппированы в пачки, похожие на столбики монет (тилакоиды гран), другие, более крупные находятся между тилакоидами. Благодаря такому строению, увеличивается активная синтезирующая поверхность липидно-белково-пигментного комплекса гран, в котором на свету происходит фотосинтез.

Хромопласты

Лейкопласты

представляют собой бесцветные пластиды, основная функция которых обычно запасающая. Размеры этих органелл относительно небольшие. Они округлой либо слегка продолговатой формы, характерны для всех живых клеток растений. В лейкопластах осуществляется синтез из простых соединений более сложных – крахмала, жиров, белков, которые сохраняются про запас в клубнях, корнях, семенах, плодах. Под электронным микроскопом заметно, что каждый лейкопласт покрыт двухслойной мембраной, в строме есть только один или небольшое число выростов мембраны, основное пространство заполнено органическими веществами. В зависимости от того, какие вещества накапливаются в строме, лейкопласты делят на амилопласты, протеинопласты и элеопласты.

74. Каково строение ядра, роль в клетке? Какие структуры ядра обуславливают его функции? Что такое хроматин?

Ядро – основной компонент клетки, несущей генетическую информации Ядро – располагается в центре. Форма различная, но всегда круглая или овальная. Размеры различны. Содержимое ядра – жидкая консистенция. Различают оболочку, хроматин, кариолимфу (ядерный сок), ядрышко. Ядерная оболочка состоит из 2 мембран, разделённых перенуклеарным пространством. Оболочка снабжена порами, через которые происходит обмен крупными молекулами различных веществ. Оно может находиться в 2 состояниях: покоя – интерфазы и деления – митоза или мейоза.

Ядро осуществляет две группы общих функций: одну, связанную собственно с хранением генетической информации, другую — с ее реализацией, с обеспечением синтеза белка.

В первую группу входят процессы, связанные с поддержанием наследственной информации в виде неизменной структуры ДНК. Эти процессы связаны с наличием так называемых репарационных ферментов, ликвидирующих спонтанные повреждения молекулы ДНК (разрыв одной из цепей ДНК, часть радиационных повреждений), что сохраняет строение молекул ДНК практически неизменным в ряду поколений клеток или организмов. Далее, в ядре происходит воспроизведение или редупликация молекул ДНК, что дает возможность двум клеткам получить совершенно одинаковые и в качественном и в количественном смысле объемы генетической информации. В ядрах происходят процессы изменения и рекомбинации генетического материала, что наблюдается во время мейоза (кроссинговер). Наконец, ядра непосредственно участвуют в процессах распределения молекул ДНК при делении клеток.

Другой группой клеточных процессов, обеспечивающихся активностью ядра, является создание собственно аппарата белкового синтеза. Это не только синтез, транскрипция на молекулах ДНК разных информационных РНК и рибосомных РНК. В ядре эукариотов происходит также образование субъедениц рибосом путем комплексирования синтезированных в ядрышке рибосомных РНК с рибосомными белками, которые синтезируются в цитоплазме и переносятся в ядро.

Таким образом, ядро представляет собой не только вместилище генетического материала, но и место, где этот материал функционирует и воспроизводится. Поэтому выпадение лил нарушение любой из перечисленных выше функций губительно для клетки в целом. Так нарушение репарационных процессов будет приводить к изменению первичной структуры ДНК и автоматически к изменению структуры белков, что непременно скажется на их специфической активности, которая может просто исчезнуть или измениться так, что не будет обеспечивать клеточные функции, в результате чего клетка погибает. Нарушения редупликации ДНК приведут к остановке размножения клеток или к появлению клеток с неполноценным набором генетической информации, что также губительно для клеток. К такому же результату приведет нарушение процессов распределения генетического материала (молекул ДНК) при делении клеток. Выпадение в результате поражения ядра или в случае нарушений каких-либо регуляторных процессов синтеза любой формы РНК автоматически приведет к остановке синтеза белка в клетке или к грубым его нарушениям.

Хроматин

(греч. χρώματα - цвета, краски) - это вещество хромосом - комплекс ДНК, РНК и белков. Хроматин находится внутри ядра клеток эукариот и входит в состав нуклеоида у прокариот. Именно в составе хроматина происходит реализация генетической информации, а также репликация и репарация ДНК.

75. Каково строение и типы хромосом? Что такое кариотип, аутосомы, гетеросомы, диплоидный и гаплоидный наборы хромосом?

Хромосомы – органоиды клеточного ядра, совокупность которых определяет основные наследственные свойства клеток и организмов. Полный набор хромосом в клетке, характерный для данного организма, называется кариотипом. В любой клетке тела большинства животных и растений каждая хромосома представлена дважды: одна из них получена от отца, другая – от матери при слиянии ядер половых клеток в процессе оплодотворения. Такие хромосомы называются гомологичными, набор гомологичных хромосом – диплоидным. В хромосомном наборе клеток раздельнополых организмов присутствует пара (или несколько пар) половых хромосом, как правило, различающихся у разных полов по морфологическим признакам; остальные хромосомы называются аутосомами. У млекопитающих в половых хромосомах локализованы гены, определяющие пол организма.

Значение хромосом как клеточных органоидов, ответственных за хранение, воспроизведение и реализацию наследственной информации, определяется свойствами биополимеров, входящих в их состав.

Аутосомами

у живых организмов с хромосомным определением пола называют парные хромосомы, одинаковые у мужских и женских организмов. Иными словами, кроме половых хромосом, все остальные хромосомы у раздельнополых организмов будут являться аутосомами.

Аутосомы обозначают порядковыми номерами. Так, у человека в диплоидном наборе имеется 46 хромосом, из них - 44 аутосомы (22 пары, обозначаемые номерами с 1-го по 22-й) и одна пара половых хромосом (XX у женщин и XY у мужчин).

Гаплоидный набор хромосом Начнем с гаплоидного. Он представляет собой скопление совершенно разных хромосом, т.е. в организме-гаплоиде есть несколько этих нуклеопротеидных структур, непохожих друг на друга (фото). Гаплоидный набор хромосом характерен для растений, водорослей и грибов. Диплоидный набор хромосом Этот набор является таким собранием хромосом, при котором у каждой из них есть двойник, т.е. эти нуклепротеидные структуры расположены попарно (фото). Диплоидный набор хромосом характерен для всех животных, в том числе и человека. Кстати, о последнем. У здорового человека их 46, т.е. 23 пары. Однако его пол определяют всего две, называемые половыми, — Х и Y- Читайте подробнее на SYL.ru:

76. Дайте определение клеточного цикла, охарактеризуйте его фазы. Какие функции жизни обеспечиваются делением клеток?

Клеточный цикл - это период существования клетки от момента её образования путем деления материнской клетки до собственного деления или гибели.

Клеточный цикл эукариот состоит из двух периодов:

1Период клеточного роста, называемый «интерфаза», во время которого идет синтез ДНК и белков и осуществляется подготовка к делению клетки.

2Периода клеточного деления, называемый «фаза М» (от слова mitosis - митоз).

Деление клетки. Рост организма осуществляется за счет деления его клеток. Способность к делению — важнейшее свойство клеточной жизнедеятельности. Делясь, клетка удваивает все свои структурные компоненты, и в результате возникают две новые клетки. Наиболее распространенным способом деления клетки является митоз — непрямое деление клетки.

Предыдущая24252627282930313233343536373839Следующая

Пластиды

Пластиды являются основными цитоплазматическими органеллами клеток автотрофных растений. Название происходит от греческого слова «plastos», что в переводе означает «вылепленный».

Главная функция пластид – синтез органических веществ, благодаря наличию собственных ДНК и РНК и структур белкового синтеза. В пластидах также содержатся пигменты, обусловливающие их цвет. Все виды данных органелл имеют сложное внутреннее строение. Снаружи пластиду покрывают две элементарные мембраны, имеется система внутренних мембран, погруженных в строму или матрикс.

Классификация пластид по окраске и выполняемой функции подразумевает деление этих органоидов на три типа: хлоропласты, лейкопласты и хромопласты. Пластиды водорослей именуются хроматофорами.

Хлоропласты – это зеленые пластиды высших растений, содержащие хлорофилл – фотосинтезирующий пигмент. Представляют собой тельца округлой формы размерами от 4 до 10 мкм. Химический состав хлоропласта: примерно 50% белка, 35% жиров, 7% пигментов, малое количество ДНК и РНК. У представителей разных групп растений комплекс пигментов, определяющих окраску и принимающих участие в фотосинтезе, отличается. Это подтипы хлорофилла и каротиноиды (ксантофилл и каротин). При рассматривании под световым микроскопом видна зернистая структура пластид – это граны. Под электронным микроскопом наблюдаются небольшие прозрачные уплощенные мешочки (цистерны, или граны), образованные белково-липидной мембраной и располагающиеся в непосредственно в строме.

Причем некоторые из них сгруппированы в пачки, похожие на столбики монет (тилакоиды гран), другие, более крупные находятся между тилакоидами. Благодаря такому строению, увеличивается активная синтезирующая поверхность липидно-белково-пигментного комплекса гран, в котором на свету происходит фотосинтез.

Хромопласты – пластиды, окраска которых бывает желтого, оранжевого или красного цвета, что обусловлено накоплением в них каротиноидов. Благодаря наличию хромопластов, характерную окраску имеют осенние листья, лепестки цветов, созревшие плоды (помидоры, яблоки). Данные органоиды могут быть различной формы – округлой, многоугольной, иногда игольчатой.

Лейкопласты представляют собой бесцветные пластиды, основная функция которых обычно запасающая. Размеры этих органелл относительно небольшие.

Они округлой либо слегка продолговатой формы, характерны для всех живых клеток растений. В лейкопластах осуществляется синтез из простых соединений более сложных – крахмала, жиров, белков, которые сохраняются про запас в клубнях, корнях, семенах, плодах. Под электронным микроскопом заметно, что каждый лейкопласт покрыт двухслойной мембраной, в строме есть только один или небольшое число выростов мембраны, основное пространство заполнено органическими веществами. В зависимости от того, какие вещества накапливаются в строме, лейкопласты делят на амилопласты, протеинопласты и элеопласты.

Все виды пластид имеют общее происхождение и способны переходить из одного вида в другой. Так, превращение лейкопластов в хлоропласты наблюдается при позеленении картофельных клубней на свету, а в осенний период в хлоропластах зеленых листьев разрушается хлорофилл, и они трансформируются в хромопласты, что проявляется пожелтением листьев. В каждой определенной клетке растения может быть только один вид пластид.

Пластиды - это органоиды клеток растений и некоторых фотосинтезирующих простейших. У животных и грибов пластид нет.

Пластиды делятся на несколько типов. Наиболее важный и известный - хлоропласт, содержащий зеленый пигмент хлорофилл, который обеспечивает процесс фотосинтеза.

Другими видами пластид являются разноцветные хромопласты и бесцветные лейкопласты. Также выделяют амилопласты, липидопласты, протеинопласты, которые часто считают разновидностями лейкопластов.

Все виды пластид связаны между собой общим происхождением или возможным взаимопревращением. Пластиды развиваются из пропластид – более мелких органоидов меристематических клеток.

Строение пластид

Большинство пластид относится к двумембранным органоидам, у них есть внешняя и внутренняя мембраны.

Однако встречаются организмы, чьи пластиды имеют четыре мембраны, что связано с особенностями их происхождения.

Во многих пластидах, особенно в хлоропластах, хорошо развита внутренняя мембранная система, формирующая такие структуры как тилакоиды, граны (стопки тилакоидов), ламелы – удлиненные тилакоиды, соединяющие соседние граны. Внутренне содержимое пластид обычно называют стромой. В ней помимо прочего находятся крахмальные зерна.

Считается, что в процессе эволюции пластиды появились аналогично митохондриям - путем внедрения в клетку-хозяина другой прокариотической клетки, способной в данном случае к фотосинтезу. Поэтому пластиды считают полуавтономными органеллами. Они могут делиться независимо от делений клетки, у них есть собственная ДНК, РНК, рибосомы прокариотического типа, т. е. собственный белоксинтезирующий аппарат. Это не значит, что в пластиды не поступают белки и РНК из цитоплазмы. Часть генов, управляющей их функционированием, находится как раз в ядре.

Функции пластид

Функции пластид зависят от их типа. Хлоропласты выполняют фотосинтезирующую функцию. В лейкопластах накапливаются запасные питательные вещества: крахмал в амилопластах, жиры в элайопластах (липидопластах), белки в протеинопластах.

Хромопласты, за счет содержащихся в них пигментов-каротиноидов, окрашивают различные части растений – цветки, плоды, корнеплоды, осенние листья и др. Яркий окрас часто служит своеобразным сигналом для животных-опылителей и распространителей плодов и семян.

В дегенерирующих зеленых частях растений хлоропласты превращаются в хромопласты. Пигмент хлорофилл разрушается, поэтому остальные пигменты, несмотря на малое количество, становятся в пластидах заметными и окрашивают туже листву в желто-красные оттенки.

Пластиды - это органоиды растительных клеток. Одним из видов пластид являются фотосинтезирующие хлоропласты. Другие распространенные разновидности - хромопласты и лейкопласты. Все их объединяет единство происхождения и общий план строения. Различает - преобладание определенных пигментов и выполняемые функции.

Пластиды развиваются из пропластид, которые присутствуют в клетках образовательной ткани и существенно меньше по размеру, чем зрелый органоид. Кроме того, пластиды способны к делению надвое перетяжкой, что подобно делению бактерий.

В строении пластид выделяют внешнюю и внутреннюю мембраны, внутреннее содержимое - строму, внутреннюю мембранную систему, которая особенно развита в хлоропластах, где формирует тилакоиды, граны и ламелы.

В строме содержится ДНК, рибосомы, различные типы РНК. Таким образом, как и митохондрии, пластиды способны к самостоятельному синтезу части необходимых белковых молекул. Считается, что в процессе эволюции пластиды и митохондрии появились в результате симбиоза разных прокариотических организмов, один из которых стал клеткой-хозяином, а другие - ее органеллами.

Функции пластид зависят от их вида:

- хлоропласты → фотосинтез,

- хромопласты → окраска частей растения,

- лейкопласты → запас питательных веществ.

Растительные клетки содержат преимущественно один из видов пластид. В хлоропластах преобладает пигмент хлорофилл, поэтому содержащие их клетки зеленые. В хромопластах содержатся пигменты каротиноиды, которые придают цвет от желтого, через оранжевый к красному.

Лейкопласты бесцветны.

Окраска хромопластами цветков и плодов растения в яркие цвета привлекает насекомых-опылителей и животных-распространителей семян. В осенних листьях происходит разрушение хлорофилла, в результате цвет определяется каротиноидами. Из-за этого листва приобретает соответствующую окраску. При этом хлоропласты превращаются в хромопласты, которые часто рассматривают как конечную стадию развития пластид.

Лейкопласты при освещении способны превращаться в хлоропласты. Это можно наблюдать у клубней картофеля, когда на свету они начинают зеленеть.

Выделяют несколько видов лейкопластов в зависимости от типа накапливаемых в них веществ:

- протеинопласты → белки,

- элайопласты , или липидопласты, → жиры,

- амилопласты → углеводы, обычно в виде крахмала.

Хлоропласт - это одна из постоянных органелл клетки. Она осуществляет важнейший процесс планетарного значения - фотосинтез.

Общий план строения двухмембранных органелл

Каждая органелла состоит из поверхностного аппарата и внутреннего содержимого. Хлоропласты и митохондрии являются структурами клеток прокариот - организмов, имеющих ядро. Поверхностный аппарат этих органелл состоит из двух мембран, между которыми находится свободное пространство. Пространственно и анатомически они не связаны с другими структурными частями клетки и принимают участие в Митохондрии являются органеллами большинства видов грибов, растений и животных. Они служат для синтеза АТФ - вещества, которое является своеобразным запасом энергии клеток. Хлоропласт - это также двухмембранная органелла, которая относится к группе пластид.

Разнообразие пластид

В клетках живых организмов встречаются три типа хлоропласты, хромопласты и лейкопласты. Они отличаются по окраске, Хлоропласт - это пластида содержащая пигмент хлорофилл. Хотя часто, благодаря наличию других красящих веществ, они могут быть и бурыми, и красными. Например, в клетках различных водорослей. Одновременно хромопласты всегда бесцветны. Их основная функция - это запасание питательных веществ. Так, в клубнях картофеля содержится крахмал. Хромопласты - это пластиды, имеющие пигменты каротиноиды. Они придают цвет различным частям растений. Яркоокрашенные корнеплоды моркови и свёклы, лепестки цветков являются ярким примером этому.

Пластиды могут трансформироваться. Изначально они возникают из клеток которые представляют собой мелкие пузырьки, окружённые двумя мембранами. При наличии солнечной энергии они преобразуются в хлоропласты. При старении листьев и стеблей хлорофилл начинает разрушаться. В результате зелёные пластиды превращаются в хромопласты.

Приведём ещё несколько примеров. Все видели, что осенью листья меняют свой цвет. Это происходит благодаря тому, что хлоропласты превращаются в красные, жёлтые, бардовые пластиды. Такое же преобразование происходит при созревании плодов. На свету клубни картофеля зеленеют: в лейкопластах начинает образовываться хлорофилл. Конечным этапом развития пластид являются хромопласты, поскольку они не образуют другие типы подобных структур.

Что такое пигменты?

Цвет, функции и строение хлоропласта обусловлены наличием определённых веществ - пигментов. По природе они являются органическими соединениями, окрашивающими разные части растения. Хлорофиллы являются самыми распространёнными из них. Они встречаются в клетках водорослей и высших растений. В природе также часто попадаются каротиноиды. Они обнаружены у большинства известных живых существ. В частности, у всех растений, некоторых видов микроорганизмов, насекомых, рыб и птиц. Кроме того, что они придают цвет различным органам, каротиноиды являются основными зрительными пигментами, обеспечивая зрительное и цветовое восприятие.

Строение мембраны

Хлоропласты растений имеют двойную мембрану. Причём наружная является гладкой. А внутренняя образует выросты. Они направлены внутрь содержимого хлоропластов, которая называется стромой. С внутренней мембраной связаны и особые структуры - тилакоиды. Визуально они представляют собой плоские одномембранные цистерны. Они могут располагаться одиночно или собираться в стопки по 5-20 штук. Они называются граны. На структурах тилакоидов расположены пигменты. Основными из них являются хлорофиллы, а вспомогательную роль выполняют каротиноиды. Они необходимы для осуществления фотосинтеза. Строма также содержит молекулы ДНК и РНК, зерна крахмала и рибосомы.

Функции хлоропластов

Главная функция зелёных пластид - синтез органических веществ из неорганических за счёт энергии света. Его продуктами является полисахарид глюкоза и кислород. Без этого газа осуществление дыхания всех существ на Земле будет невозможно. А значит, фотосинтез является жизненно важным процессом планетарного значения.

Строение хлоропласта обусловливает и другие его функции. На мембране этих пластид происходит синтез АТФ. Значение этого процесса заключается в аккумуляции и хранении определённого количества энергии. Это происходит во время наступления благоприятных условий окружающей среды: наличия достаточного количества воды, солнечной энергии, пищи. Во время протекания процессов жизнедеятельности АТФ расщепляется с выделением некого количества энергии. Она расходуется во время осуществления роста, развития, движения, размножения и других процессов жизнедеятельности. Функции хлоропластов заключаются также в том, что в этих пластидах синтезируются некоторые липиды, и ферменты, участвующие в процессе фотосинтеза.

Значение процесса фотосинтеза

Хлоропласт - это связующее звено между растением и окружающей средой. В результате фотосинтеза происходит не только образование кислорода, но и водорода, поддержание постоянного состава атмосферы. Этот процесс ограничивает содержание углекислого газа, что препятствует возникновению парникового эффекта, перегреванию земной поверхности и гибели многих живых существ на планете. Пластиды хлоропласты, которые являются органеллами клеток, осуществляют важнейшие функции, обусловливая существование жизни на Земле.